割らなければならない3っつの理由

失敗作、納得できない出来栄えとは言え、自分の作品を割る事は身を切るような思い。

そもそも何故、丹精込めて作った作品を割らなければならないのか。

1.割れたり、かけたり、思う様な色彩にならなかったため。

やった!上手くできたと!思っても 品質確認でアウトになる事もあります。落ち込みます。

2.作品のテーマに達しなかった為、

自分の場合、作品のテーマは”素朴な自然美”と”使った馴染みやすさ”。こうすればそうなるといった単純なものではなくいろんなことのバランスの上で成り立つので、中々達成できない。

3.進化し続けてる為

新作が出来たら必ずいろんな人に使ってもらってモニタリング調査を、行います。そこで見つかった課題は次の作品に織り込みます、これを繰り返すうちに作品がグレードアップしていきます。天才であれば最初から素晴らしい作品が作れるでしょう。ど凡人の私は地道に出来栄えを良くしていくしかありますう。何度かトライ&エラーを繰り返すうちに、最初に作った作品は許せない程陳腐に見えてくるのです。陳腐に見えてきた作品は割るしかありません。自分の落款が刻んであるだけに。

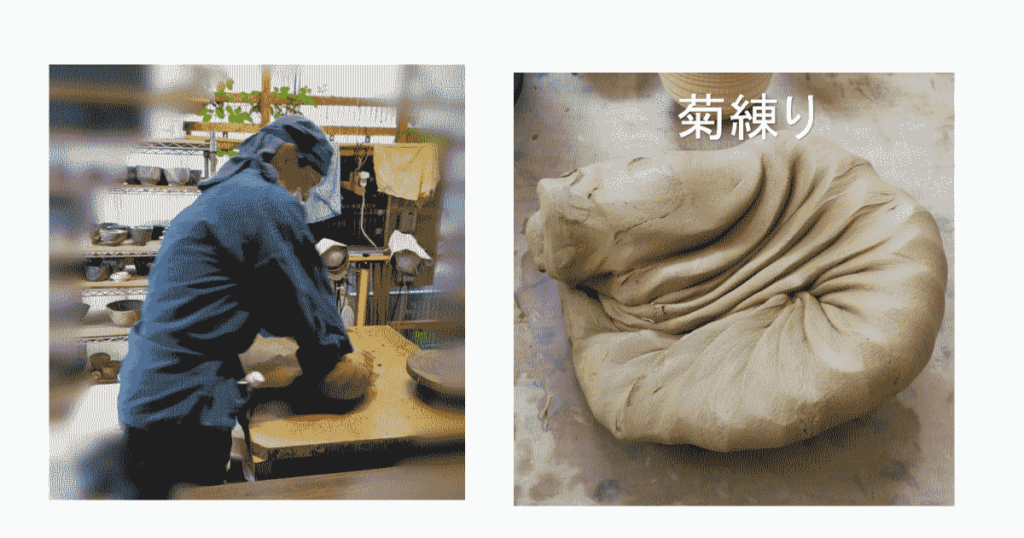

勿論、失敗しない為の努力はしていますが

作品の形状やデザイン、成型工程、土や釉薬 etc・・・ 何も変えずにずっと同じように作り続けていれば失敗を少なくできるのだけれど・・・”もっと良いものを作りたい”という意欲が湧いてきて抑えきれない。形状やデザインを大胆に変更したり、成型方法や材料を変えてみたり、陶土と化粧土や釉薬との組み合わせを変えてみたくなる。理屈では問題なくできるはずが実際に作ってみると失敗してしまう。

勿論、厳選された土を練りに練って、生土状態では時間をかけて全体を均一に乾かしたり

本番前にテスト焼成したり、窯の温度は温度計だけでなく色見でも必ず確認するなど、

失敗しない努力は惜しまないけれど、それだけやっても10個作って9個失敗なんて事も起こり得る。

それが土と火を相手の陶芸というもの。

陶芸とは土と火が相手なので思い通りにできないの繰り替えし。教科書や経験、知識では上手くいくはずが実際にやってみると思わぬ結果になる事も。

失敗に学ぶ

失敗作はゴミと捨てずに 原因と向き合う事こそ大切。失敗作を割って破片の断面を眺めている内にいろんな事が見えてくる。そこから重要な課題を知るヒントが得られます。その為にも割るのです。

また、割らないで自分で使う失敗作もあります。失敗の程度が軽いひび割れや水漏れであれば修復し、しばらく自分で使っています。お茶を飲んだりしてちゃんと自分で使ってこそ、次の作品の重要な課題が見えてきます。

結論 なぜ割らなければならないのか

人からは訳アリ品として安く売るれば”とか 言われるけれど納得のいかない作品が作者以外の人手に渡ると自分のブランドを貶める事になるのでやりません。勝手に持っていかれない様に割ります。

でも一番大切な事は、失敗とちゃんと向き合って次はもっと良い物を作る為です。