茶碗作り

茶碗とはご飯やめん類を食べる器。お茶を入れたり抹茶を点てて頂く器。花翠はそんなありふれた食器に 自然な馴染みやすさと凛とした存在感を感じるアートに挑戦しました。

日常のありふれた飲食に些細な喜びとか一寸した感動を楽しめて心が満たされ前向きな気持ちになれる。世の中ではそれをマインドフルネス効果と称するのだそうですが日本には”詫び寂び”という美意識がありますのでそういう茶碗と作りたい、今を生きる人達に提供して喜ばれたいと取り組みました。

第1期

縁あって茶屋の経営者(故人)に茶碗の要点を学びました。その後、お付き合いがあった禅僧と書道家の影響で茶碗づくりに取り組みました。目指したのは野趣で素朴、されど凛とした存在、自然の詫び寂びた趣きを感じられる作品です。

茶碗とは何かを自問しながら又、世の中に出回っている名器と言われる茶碗を見せてもらいました。

最初は良いものを作ろうと意識してろくなものが出来ませんでした。無収入で必要経費を負担しながら大自然のパワーを信じて無為邯鄲の境地、されど不屈の意志で取り組み続けました。

第2期

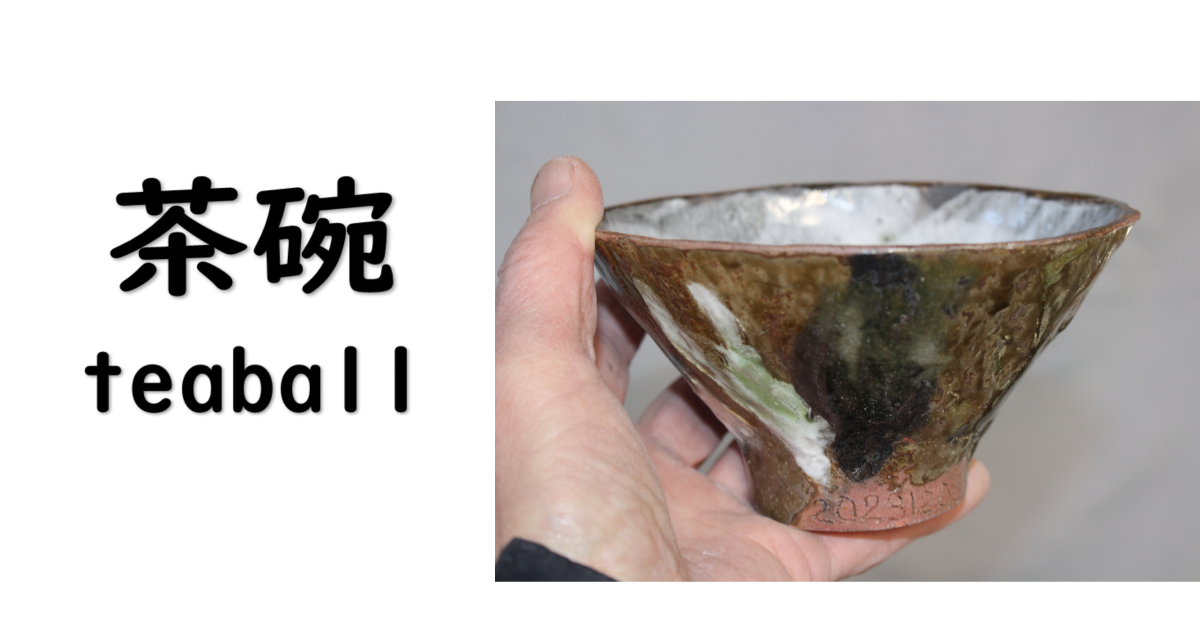

信楽土を練って成形し、乾燥させて素焼き焼成。松灰と石灰釉などのブレンドしたものを釉掛けして 17時間ほどかけて1250℃ 還元焼成。これだけやるのに数カ月かかります。何度かの試作を繰り返してようやく野趣で素朴、詫び寂びた和風の茶碗を作陶できたが・・・・。

世の中で広く普及する既製品の茶碗より少し重く、か細い女性やお年寄りにとっては自然と馴染める使い勝手に課題がありました。

第3期

(株)クリエイトセイブ 風の家工房 で緑風窯で作陶に専念。同時に美味しい日本茶の入れ方や抹茶の点て方を学んで、茶会を開きました。そこでは新作茶碗をお披露目してお茶をふるまいました。茶碗の使われ方をよく観察して課題を確認します。勿論、自分や家族も日常の喫茶や食事に使用し、又食器洗いや片付けもして課題を確認します。そうやって課題を確認しては試作を繰り返します。3年の歳月と3倍の工程をかけてようやく自然と馴染める茶碗に到ります。

安全と品質

花翠の作品は完成検査を行っています。例えば

- マインフルネス効果が感じられるか。(出来栄えによっては不快な物もあるので)

- 持ちやすさ、馴染み易さ、重くないかなど。

- 水漏れテスト

- 持ち手を傷つけるような有害なバリや突起が無い事

- 釉薬に鉛など有害物質を使用していない事

等です。完成検査に合格した作品は”kasui_qualitychek:OK”と記録します。

目録

和翠のお茶碗は落款と製造番号を刻みます。質量や寸法を計測しあらゆる角度から撮影した画像と共にインスタグラムで公開しています。