日常飲む白湯、日本茶、お酒を詫び寂びた趣きのある湯呑みで飲む事で些細な喜びとか一寸した感動を楽しめて心が満たされ前向きになれる。そんなマインドフルネス効果を感じられる湯呑みづくりに取り組みました。

湯呑み造りに挑戦した理由

白湯、煎茶(日本茶)そしてお酒を飲むありふれた食器。基本、円筒の単純な形状。そんな普段使いのありふれた器に心が満たされる様なマインドフルネス効果を発揮する作品を作りたい。難しいけれどやりがいある課題だと思って取り組みました。

何となれば

・白湯を飲む事は健康に良いです。全身の臓器の健康を司る腎臓にとってとても良い習慣です。

・お茶、特に渋くて美味い深蒸し茶は 心身を癒して安らげるだけではなく癌予防効果が期待できます。

・お酒、飲むなと言われれば死んだ方がマシと私は思っています。でもビールや日本酒、ワインなどの醸造酒をたらふくがぶ飲みすると身体へのダメージ大です。されば良質のウィスキーや焼酎を少しだけ嗜む事が理想です。

持ち手に自然と馴染みやすく、白湯、お茶、お酒を美味しいと感じられる湯呑み造りは人を豊かにする営みです。

”湯呑みに自然な馴染みやすさと凛とした存在感があれば一寸した感動を楽しめて心が満たされ前向きな気持ちになれるのではないか。”そんな湯呑みを作ってみたいと思いました。

第1期作品

最初は良いものを作ろうと意識してろくでもない作品しか出来ませんでした。

作っては使ってみる、作っては使ってみる、作っては使ってみる。・・・・・・

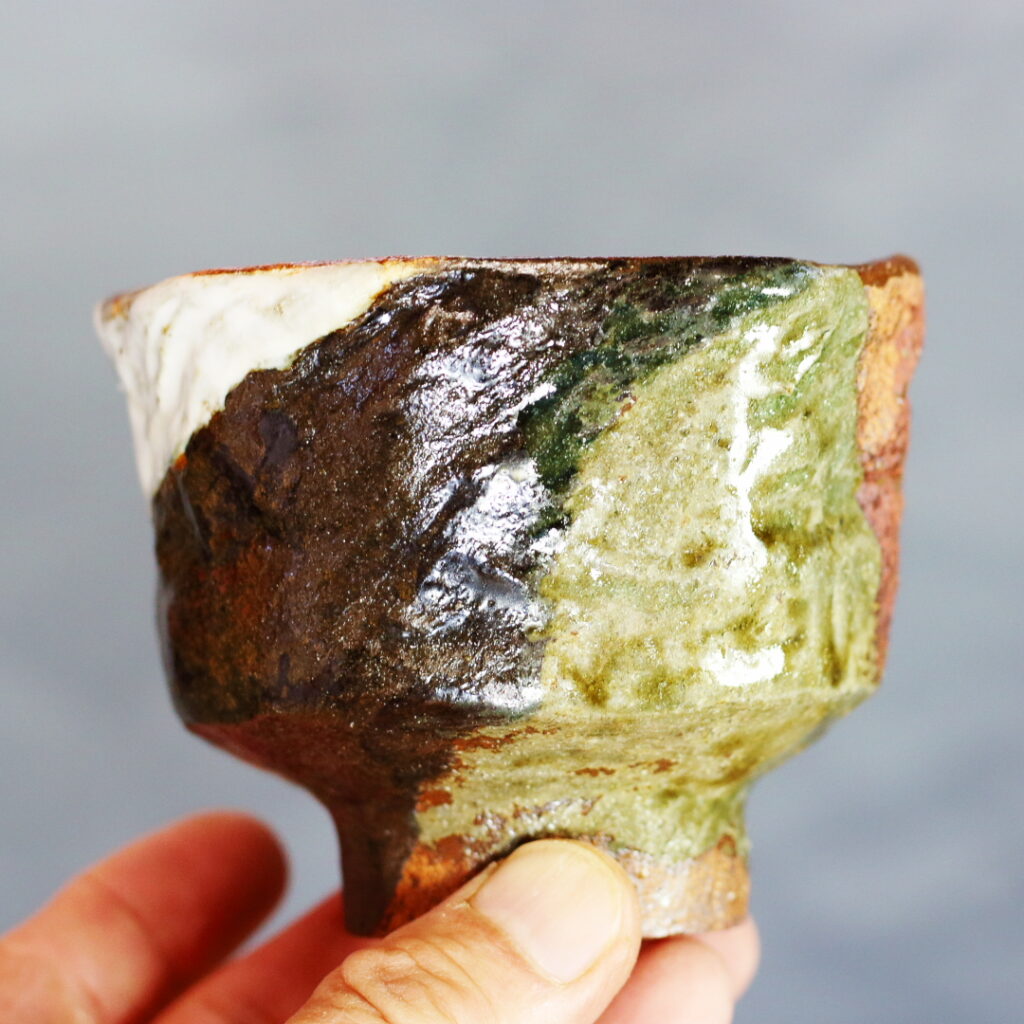

そのうち、山河や岩石から感じられる自然観に魅力を感じる様になり、それまで取り組んでいた創作盆栽鉢で培った知識、経験、技術を湯呑み作陶に投じました。無収入で必要経費を負担しながら大自然のパワーを信じて無為邯鄲(むいかんたん)の境地、されど不屈の意志で取り組み続けました。

作っては使ってみる、作っては使ってみる、作っては使ってみる。・・・・・・

何度かの試作を繰り返してようやく野趣で素朴、詫び寂びた和風の茶碗が作れるようにはなりました。何人かの知り合いから”素晴らしい“と言ってもらってもらえる様にはなりました。

第2期作品

作っては使ってみる、作っては使ってみる、作っては使ってみる。モニタリング調査も積極的に行いました。知人にお茶やお酒を振舞ったり、お祝い物として差し上げたりして使い勝手を聞き取ったり観察しました。自分でも自分の湯呑みで 、白湯、お茶、お酒を飲み続けました。

するとどうでしょう。自分の湯呑みが自分に語り掛けてきました。“未だ足りない、さらに進化せよ”と。

自分の作品が自分をけしかける?単なる思い込みかも知れませんが何かが足りないという気持ちは日増しに高まりました。一体何が足りないのか 分からない日々が続きました。

自分の落款である”花翠“の文字を 作品に刻みやすくするために一文字にできないかと若い書道家に教えを請いました。その時の付き合いでその書道家の幾つかの作品を拝見したのですが“凛とした清々しさ”を感じました。自分に足りないのはこれだと気づきました。

単なる思い込みかも知れませんができたものに満足せず、新しい課題に挑み続けるのは良い事です。これもマインドフルネス効果と言うのでしょうか。

第3期作品

私の湯呑みは現役で働く元気な人達からは概ね好評でした。でもお年寄りやか弱そうな女性の方々からは”重い“と不評でした。

山や岩石の様な自然に不均一で凛とした存在感を表現する為にはどうしても厚めになり、陶器やガラスのコップに比べて重くなってしまいます。信楽の陶土を使い、不均一でごつごつした形状の器を軽くするために薄くすると割れやすく漏れやすくなります。

普通の陶芸技術では無し得ません。この作品を作るためだけのオリジナルの成型方法を工夫しました。会社員時代に養った機械加工の経験で独自の工法を工夫して改良に改良を重ねました。

”軽い!”、私の第3期作品を手に取った人は皆最初にこの言葉を発します。

人からこの言葉をかけてもらう都度、マインドフルネス効果により元気になれます。